A queda de Maduro restabelece uma verdade elementar da política internacional que o mundo tentou esquecer: ordem não nasce do consenso; nasce da capacidade de impor limites quando o consenso fracassa

Em dezembro de 1989, sob a presidência de George H. W. Bush, tropas americanas cruzaram o Panamá para capturar Manuel Noriega, um ditador transformado em narcotraficante de Estado. Em maio de 2011, já sob Barack Obama, forças especiais dos Estados Unidos entraram em território paquistanês para eliminar Osama bin Laden, o homem mais procurado do mundo.

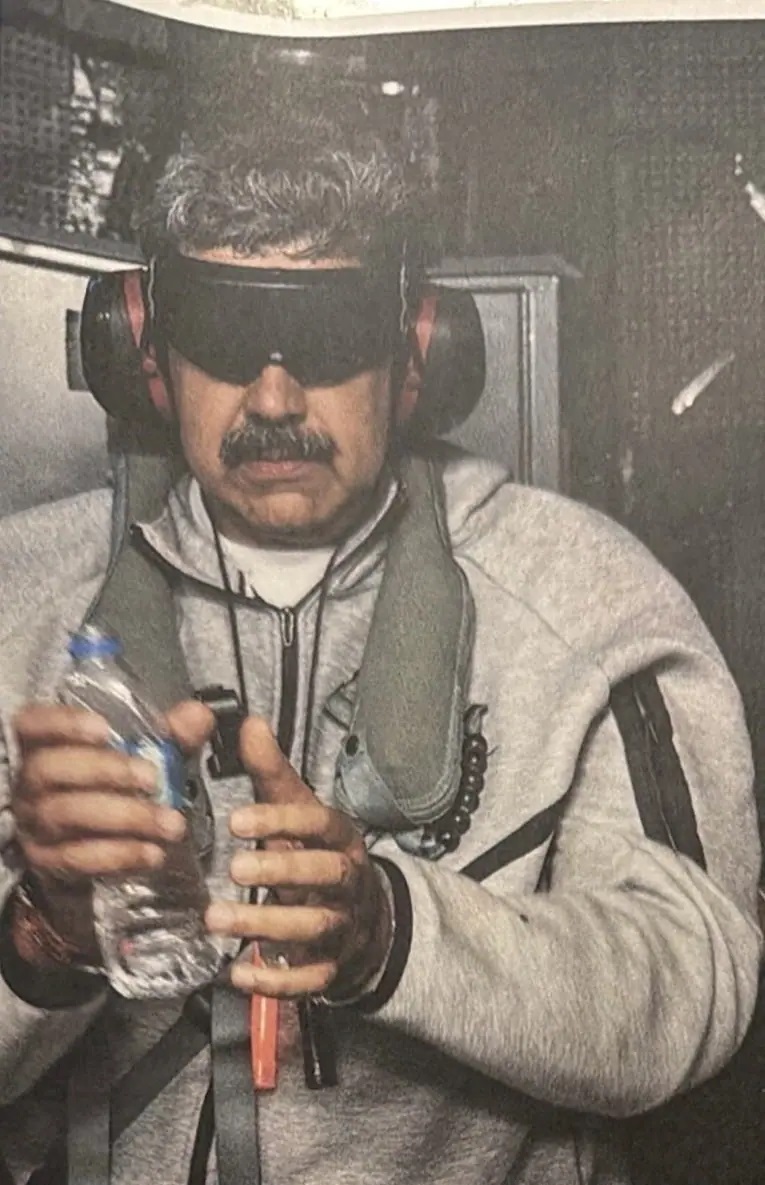

Agora, em janeiro de 2026, a captura de Nicolás Maduro recoloca esse mesmo fio histórico em movimento. Não se trata apenas da queda de um ditador latino-americano, mas do retorno explícito de uma lógica de poder que havia sido suspensa, terceirizada ou disfarçada por décadas: a de que a soberania real exige capacidade de agir — e disposição para fazê-lo. Três presidentes, três operações cirúrgicas, três decisões tomadas sem consulta prévia ao Congresso — e apenas uma delas passou a ser tratada como escândalo institucional.

A operação que levou Maduro sob custódia americana não inaugura uma era. Ela encerra um intervalo.

A imprensa que hoje se apressa em questionar a legalidade da ação esquece — ou prefere esquecer — um detalhe essencial: o precedente existe. Ele não é obscuro nem controverso. Ele é histórico. Alguns analistas de ocasião decidiram redescobrir a Constituição americana justamente agora, questionando a ausência de consulta prévia ao Congresso como se isso fosse um ato inédito. Não é.

Noriega e Bin Laden foram capturados ou eliminados sem autorização legislativa prévia. Em nenhum dos dois casos, os Estados Unidos enfrentaram uma crise constitucional, nem a Casa Branca foi acusada de “golpismo institucional”. Ao contrário: as ações foram entendidas como exercício legítimo do poder executivo em defesa da segurança nacional.

Obama autorizou a operação contra Bin Laden sem consulta prévia e foi amplamente elogiado por isso. A legalidade não foi questionada, a legitimidade menos ainda. O que mudou não foi o procedimento. Foi o presidente.

O debate atual não é jurídico. É político. E, mais profundamente, estético. Trump não se encaixa no imaginário moral da imprensa progressista. Logo, seus atos, ainda que idênticos aos de seus antecessores, passam a ser tratados como ameaça institucional. Essa inversão revela mais sobre quem acusa do que sobre quem decide.

Nicolás Maduro não era apenas um ditador autoritário à frente de um Estado falido. Ele comandava um regime integrado ao narcotráfico internacional, sustentado por redes transnacionais de crime, com proteção ativa de potências adversárias dos Estados Unidos. A Venezuela havia se tornado um nó estratégico em uma teia que ligava o Caribe ao Oriente Médio, passando por Havana, Teerã, Moscou e Pequim.

Ignorar isso é fingir que o mundo de 2026 ainda é o de 1996.

Para entender por que essa lógica não é uma exceção contemporânea, mas um padrão recorrente da política americana, é preciso recuar dois séculos e lembrar o princípio fundador que moldou a relação dos Estados Unidos com o seu entorno estratégico.

A Doutrina Monroe (1823)

Proclamada em 1823 pelo presidente James Monroe, a Doutrina Monroe estabeleceu um princípio simples e duradouro: o Hemisfério Ocidental não estaria mais aberto à colonização ou interferência de potências europeias. Em troca, os Estados Unidos se comprometeriam a não intervir nos assuntos internos do Velho Mundo. Não era um gesto imperial, mas defensivo. A jovem república americana afirmava que sua segurança dependia da estabilidade estratégica de seu entorno imediato — uma noção elementar de soberania em um sistema internacional ainda regido pela força.

Ao longo dos séculos, a doutrina foi reinterpretada, expandida e, por vezes, instrumentalizada, mas seu núcleo permaneceu intacto: nenhuma grande potência tolera a consolidação de adversários estratégicos em sua vizinhança direta. O que muda não é o princípio, mas o método. Em 2026, a captura de Nicolás Maduro não revive a Doutrina Monroe em sua forma original; ela reafirma sua lógica essencial em um mundo multipolar, no qual a disputa não se dá mais por colônias formais, mas por infraestrutura crítica, influência política e controle indireto de Estados falidos.

A Doutrina Monroe revisitada

Durante anos, analistas apressados decretaram a morte da Doutrina Monroe. Ela teria sido superada, diluída pelo multilateralismo, substituída por uma diplomacia de “valores compartilhados”. Na prática, o que se viu foi outra coisa: o abandono progressivo do Hemisfério Ocidental pelos Estados Unidos, preenchido rapidamente por potências que jamais esconderam sua hostilidade à ordem liberal ocidental.

A captura de Maduro não representa uma reedição caricata da Doutrina Monroe do século 19. Representa algo mais direto: o reconhecimento de que nenhuma potência pode permitir que seu entorno estratégico imediato se transforme em base avançada de adversários globais.

Não se trata de imperialismo. Trata-se de geopolítica elementar.

China, Rússia e Irã avançaram na América Latina porque puderam. Avançaram porque encontraram vácuos. Avançaram porque, durante anos, os Estados Unidos hesitaram, recuaram ou se limitaram a sanções simbólicas. A Venezuela foi o laboratório mais avançado desse processo. A operação que capturou Maduro é, nesse sentido, um freio de arrumação — tardio, mas inequívoco.

Seria um erro grave interpretar a ação apenas como um evento latino-americano. Ela se insere claramente na lógica da agenda “America First”, que recoloca o interesse nacional americano no centro da política externa — não como slogan, mas como eixo operacional. A Venezuela é apenas uma peça de um tabuleiro maior. O verdadeiro alvo estratégico está mais a leste: a China.

Pequim vem, há anos, institucionalizando sua presença no Hemisfério Ocidental. Não apenas por meio de investimentos, mas por infiltração tecnológica, controle logístico, dependência financeira e influência política. Portos, redes elétricas, telecomunicações, mineração, vigilância digital — tudo isso compõe uma arquitetura de poder que não é neutra.

Mais grave ainda: a China já não atua apenas fora dos Estados Unidos. Atua dentro. Universidades, centros de pesquisa, cadeias de suprimento críticas e comunidades estratégicas tornaram-se espaços de influência ativa. A ideia de que isso é apenas “globalização” é uma ingenuidade que custa caro.

A captura de Maduro envia um recado claro: o Hemisfério Ocidental não está disponível para a consolidação estrutural de potências rivais fundadas em ideologias autoritárias que tratam a liberdade como obstáculo e o Estado como fim.

Irã: o aviso já havia sido dado

Quem se diz “surpreendido” pela ação americana sofre de amnésia seletiva. No ano passado, uma operação contra interesses iranianos já havia sinalizado que Washington havia abandonado a lógica da contenção passiva e estava disposta a voltar a exercer poder real para proteger seus interesses — e, por extensão, os do Ocidente.

O Irã, assim como a Venezuela, opera por meio de proxies, redes paralelas e alianças assimétricas. Sua presença na América Latina, inclusive em território venezuelano, nunca foi casual. Ela fazia parte de uma estratégia de cerco indireto aos Estados Unidos.

A mensagem foi clara ainda em 2025: não haverá mais tolerância com zonas cinzentas. Quem insistiu em tratá-la como retórica errou o diagnóstico.

Força Delta: o poder que não se anuncia

Há um elemento simbólico que merece atenção nas operações da administração Trump na Casa Branca: o papel da Força Delta (unidade de elite do Exército dos Estados Unidos). Não por fetiche militar, mas pelo que ela representa institucionalmente.

A Delta não é instrumento de ocupação. É instrumento de decisão. Sua lógica não é a da guerra ideológica, interminável e difusa, mas a da ação delimitada, silenciosa e eficaz. Onde ela atua, não há espetáculo. Há encerramento.

Isso importa porque desmonta a narrativa de “invasão”. Não houve tentativa de remodelar a Venezuela pela força. Houve a neutralização de um vértice de poder criminoso. O objetivo não era conquistar território. Era remover um fator de desestabilização sistêmica.

A América Latina: antes e depois

Antes da captura de Maduro, a América Latina vivia uma fragmentação silenciosa. Governos ideologicamente alinhados a regimes autoritários conviviam com democracias frágeis, enquanto a influência chinesa crescia de forma constante, pouco contestada.

Depois da operação, o cenário mudou. Não porque todos passaram a apoiar Washington — não passaram—, mas porque a ilusão de que os Estados Unidos haviam abdicado do hemisfério caiu por terra.

A região voltou a ser estratégica. E isso, por si só, já altera comportamentos, discursos e alianças.

O mundo que emerge após janeiro de 2026 é menos confortável para ditadores, menos previsível para burocracias internacionais e mais exigente para aliados hesitantes.

Na Europa, a reação foi previsível: preocupação formal, condenações retóricas, apelos à legalidade internacional. O continente, cada vez mais dependente da proteção americana, vive o paradoxo de criticar aquilo que o sustenta.

Na Ásia, o recado foi entendido com mais clareza. Precedentes importam. A ideia de que líderes ou estruturas fora do território americano estão automaticamente protegidos por formalismos jurídicos foi relativizada.

O mundo entrou, definitivamente, em uma fase pós-ilusória. A crença de que normas sobreviveriam sem um poder que as apoiasse mostrou-se insustentável.

A queda de Maduro não resolve a Venezuela. Não garante democracia, nem assegura prosperidade imediata. Mas remove um bloqueio central. E, sobretudo, restabelece uma verdade elementar da política internacional que o mundo tentou esquecer: ordem não nasce do consenso; nasce da capacidade de impor limites quando o consenso fracassa.

Por tempo demais, o Ocidente confundiu prudência com paralisia, diálogo com abdicação e legalismo com fraqueza. Ao fazê-lo, abriu espaço para regimes que não compartilham seus valores, mas que se beneficiam de suas hesitações. A captura de Maduro marca o momento em que essa ambiguidade estratégica começa a se fechar. Não por nostalgia de um passado imperial, mas por reconhecimento de que a liberdade não se sustenta sozinha — ela exige guardiões dispostos a agir.

O mundo que emerge após janeiro de 2026 é menos confortável para ditadores, menos previsível para burocracias internacionais e mais exigente para aliados hesitantes. É um mundo em que a aposta na erosão lenta das democracias passa a ter custo real; em que a simetria moral entre regimes livres e regimes autoritários se torna insustentável; e em que o Hemisfério Ocidental volta a ser entendido não como zona neutra, mas como espaço civilizacional.

A História não voltou por nostalgia. Voltou porque foi chamada, voltou por omissão, por excesso de tolerância, por esquecimento das lições mais básicas do poder. E, desta vez, ela bateu à porta com força suficiente para ser ouvida de leste a oeste.

(revistaoeste)